Oltre il talento e il genio: il Dichter

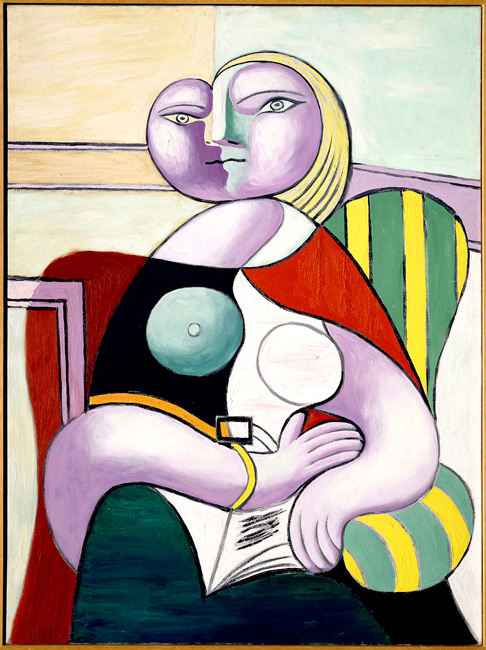

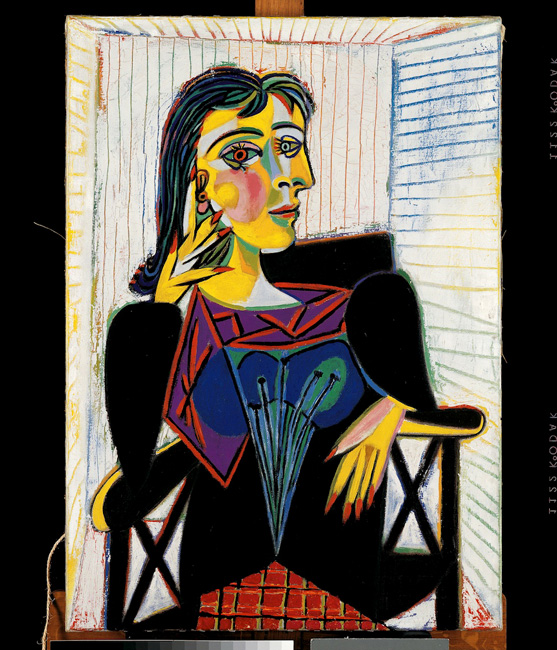

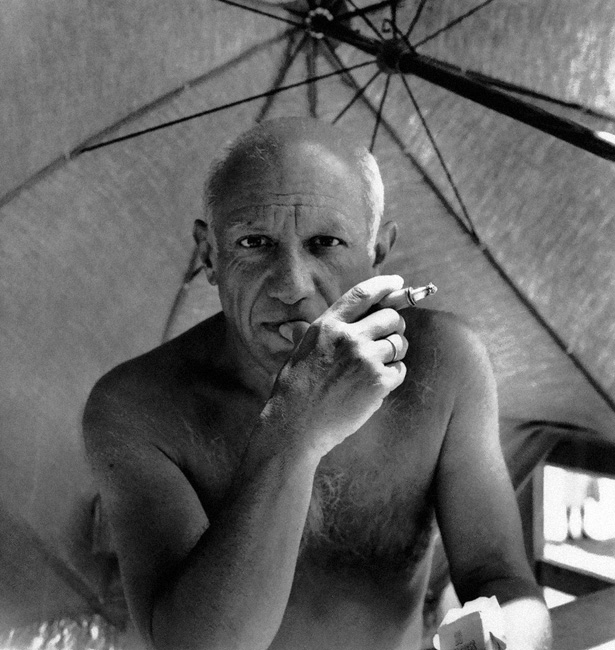

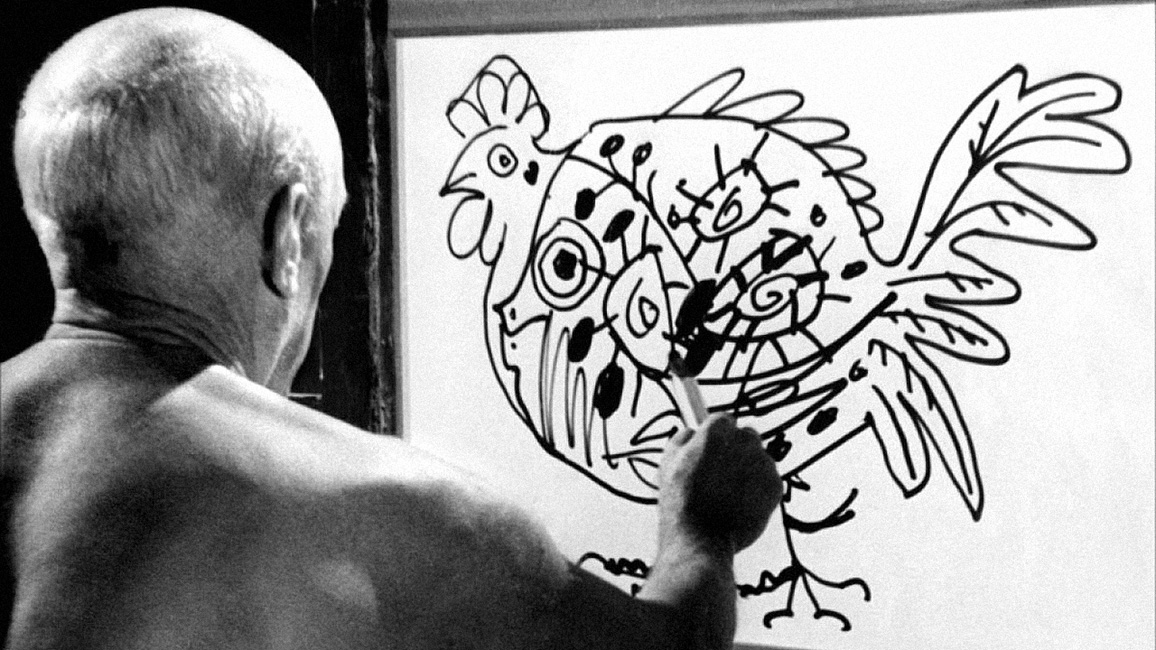

Poche ore dopo aver ammirato le opere di Picasso esposte al Palazzo Reale di Milano assieme al fotografo Federico Nero, sono rientrato in possesso di un libro che da mesi ritenevo perduto e che invece avevo prestato proprio a chi mi accompagnava alla mostra. Scorrendo le sale, posando la mia attenzione sulla quantità di eccellenti opere provenienti dal Museo Picasso di Parigi, continuavo a pensare che quel libro perduto avrebbe fornito la chiave di lettura per meglio comprendere la mia difficoltà nei confronti del genio picassiano e, piú in generale, il particolare approccio all’arte che da sempre condiziona il mio giudizio. La cosa buffa era che quel giorno guardavo a Picasso, come sempre con attonito stupore, e contemporaneamente pensavo a Shakespeare, cercando di riannodare il filo che legava l’incongruo accostamento tra due artisti affatto diversi al ricordo di alcuni frammenti di quel libro prezioso ritenuto perduto...

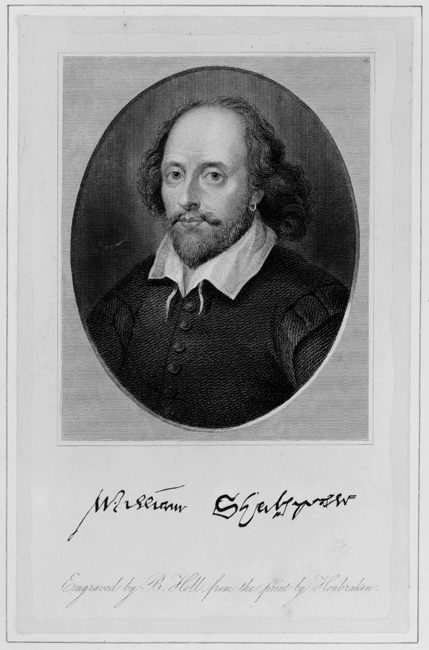

Il libro è ‘Nessuna passione spenta’ di George Steiner; una silloge di folgoranti saggi di critica letteraria, di filosofia del linguaggio e di estetica. Nel saggio intitolato ‘Una lettura contro Shakespeare’ Steiner definisce la parabola critica che ha fatto del Bardo un artista considerato da tutti “non solo inarrivabile, ma dotato di poteri creativi che rivaleggiano con quelli della Natura e della Divinità, una potenza sovrumana, un nume protettore del genere umano”. Steiner afferma che proprio per questo ogni critica radicale della sua opera viene oggi considerata una bestemmia e che in conseguenza a ciò le opposizioni serie e motivate risultano praticamente inesistenti. Citando Tolstoj ma soprattutto Wittgenstein (due dei pochissimi critici non accecati dal consenso assoluto preventivo), tenta di smontare l’inattaccabile uniformità di giudizio costruita nei secoli attorno al genio di Stratford-upon-Avon; perché, beninteso, è comunque a un genio ripieno di talento che ci si sta riferendo.

Per Wittgenstein il fatto di non apprezzare Shakespeare dipendeva dal non saperlo leggere con leggerezza, cioè dal non saperlo guardare come si guarda uno splendido paesaggio. Verso di lui poteva avere solo un’ammirazione stupefatta, ma non avrebbe mai saputo cavarne qualcosa. “Egli ha una mano cosí agile e un tratto cosí personale che ciascuno dei suoi personaggi appare significativo, degno di essere visto. Capisco come si possa esserne ammirati e chiamarla l’arte piú eccellente, ma a me non piace” (ich mag es nicht - con implicito riferimento al disgusto). Steiner si chiede se vale la pena discutere la critica di Wittgenstein, che a tutta prima appare arbitraria col suo puerile rifiuto (a me non piace!). E arriva a ritenerla valida non tanto nello specifico delle sue argomentazioni, quanto perché si basa su questo discrimine, a suo parere fra i piú stimolanti e fecondi: “Shakespeare era un creatore di lingua ma non un poeta” (vielleicht eher ein Sprachshöpfer als ein Dichter). Purtroppo la parola italiana ‘poeta’ non traduce adeguatamente ‘Dichter’, che è il vero “divario, anzi la voragine che forma il nodo di tutta l’argomentazione di Wittgestein”.

Per il Dichter (il vero poeta) il virtuosismo formale e l’originalità della fantasia non bastano a esaurire il senso della sua opera, sono solo strumento, pur necessario, di una comunicazione di conoscenze come un insieme di atti morali la cui dinamica generativa è quella di una compassione vivificante. La conoscenza del poeta e la sua critica alla vita dipendono quindi dalla sua percezione etica, e la relativa trasmissione (il gesto artistico vero e proprio) risulta un atto non tanto estetico quanto morale, non una questione di gloria artistica né una forma di sopravvivenza nel tempo... Atto morale che, citando Canetti, “è il solo che giustifica l’arte e la letteratura”.

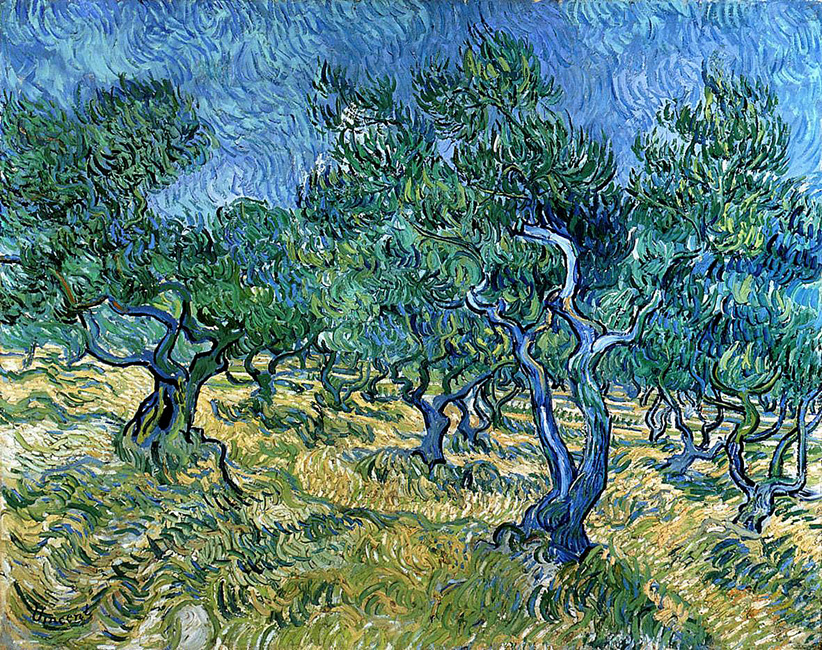

Steiner porta l’esempio di alcuni Dichter a noi vicini e lontani: Kafka, Sofocle, Hölderlin, Tolstoj, Celan. Porta l’esempio flagrante di Van Gogh, il quale rappresentando dei banalissimi scarponi logori da contadino riesce a tendere le corde della compassione vivificante e a farci assaporare inconsapevolmente il riverbero delle domande fondamentali di ogni pensiero veracemente poetico: “Perché deve esserci l’essere, perché non dovrebbe esserci il nulla, e perché tanta precarietà tra essere e nulla?”. Il poeta quindi come agente esplicitamente morale, un maestro (smarrito e in pericolo) dell’umanità smarrita e in pericolo.

Wittgenstein introduce alla fine della sua critica una contro-presenza che oppone a quella di Shakespeare, che a me pare particolarmente attraente: “Il grande cuore di Beethoven - nessuno potrebbe dire: Il grande cuore di Shakespeare”.

Il nostro stupore meravigliato davanti a Shakespeare fa percepire chiaramente di essere venuti in contatto non con un grande essere umano ma con un fenomeno. La Missa Solemnis, gli ultimi quartetti e le ultime sonate per pianoforte di Beethoven sono invece l’incarnazione travolgente e profondamente umana di una lotta. La musica è quella del cuore e risveglia il cuore di chi lo ascolta, che si sente vicino a un fratello tormentato dal dubbio e dall’infermità, che lotta con tutte le sue forze. Non troviamo certo traccia di tale dubbio, di tale infermità, di tale lotta nella presenza spavalda di Shakespeare. I personaggi di Shakespeare sono un vortice di energia verbale che ruota attorno a un vuoto, a una assenza di verità e di sostanza morale. Beethoven (e i Dichter) da una parte; l’agile mano che ha creato nuove forme di linguaggio dall’altra. Un grande cuore, un grande essere umano da una parte; un fenomeno enigmatico dall’altra...

La domanda che Wittgenstein rivolge a Shakespeare, in nome di una necessità impellente e tragica, è infine semplicemente questa: “Il linguaggio (l’invenzione del linguaggio) è sufficiente per dirsi poeta (Dichter)?”. La sua risposta è no.

E Picasso che c’entra? Se in questo testo sostituisco Shakespeare con Picasso, e magari qualche altra parolina (‘personaggi’ con ‘figure’, ‘lingua’ con ‘segni’, per esempio) avró formato in linea di massima un concentrato della mia critica sul genio di Malaga. Mi chiedo quanto contino, nella formulazione di questi giudizi, le biografie dei Kafka, dei Beethoven, dei Van Gogh, dei Tolstoj, in contrapposizione a quella di Picasso (e al pochissimo che sappiamo su Shakespeare). Ma credo conti davvero poco, saperlo una pessima persona, altrimenti dovrei deprecare Seneca, per esempio, e aborrire Celine (artisti che invece amo, il primo; e che ammiro, il secondo). Non è questo. Cerco di parlare solo dell’opera del poeta, quel che riesce a trasmettermi.

In Picasso ci vedo sempre tutto, e in questo senso ci vedo sempre troppo. Ma questa è una critica insufficiente in sommo grado, anzitutto perché solo quantitativa. Vedo la sua impressionante libertà formale, la facilità di creazione, capisco benissimo che è l’artista che ha anticipato tutto e che tutti gli artisti vorrebbero essere, o al limite imitare. Capisco la sua strabiliante capacità manuale, il suo tempismo, sia a livello storico, sia per quel suo sapersi fermare sempre al momento giusto, nella composizione di un’opera. Percepisco una immaginazione smodata, un coraggio formale smisurato...

Ma sentiamo davvero Picasso lottare? Percepiamo un essere umano che si batte contro qualcosa o qualcuno? Sentiamo che trasmette un messaggio di compassione vivificante? Che ci parla dell’essere, dell’essenza? La sua, invece, non è una vorticosa danza, un meraviglioso vortice di energia che ruota attorno a un vuoto in una assenza di sostanza morale? Potrei parlare per ore del grande cuore che emerge dalle opere di Van Gogh. Ma del cuore di quelle di Picasso?

E Guernica, la celeberrima Guernica?

Già, Guernica: forse la causa prima del malinteso picassiano, perché credo che giusto da allora, dall’ostentazione di Guernica, la grandezza di Picasso e della sua opera sia uscita per sempre dal campo della valutazione e sia diventata una ‘singolarità’, vale a dire una legge e un insieme di fenomeni a sé stanti e indiscutibili. Guernica che peró spiega anche quanto poco conti in questo mio giudizio la conoscenza della sua storia d’uomo meschino. La studiai infatti da ragazzo, partendo dal presupposto che si trattasse del capolavoro sommo della nostra epoca. Cosí m’era stata presentata: l’opera geniale di un uomo eccezionale, che con essa aveva lottato aspramente contro la barbarie, mostrandola al mondo con sublime coraggio. La analizzai partendo da qui; e la ricopiai ammirato. Ma ricopiandola percepii distintamente tutto il suo palese decorativismo, la sua accuratezza, unità e armonia formale. E infine mi sembró assurdo che rappresentasse un dramma epocale, della nostra epoca pergiunta, e che fosse assurta a simbolo della lotta contro la violenza perpetrata dal Male assoluto. Vidi l’opera man mano scaricarsi di credibilità proprio in virtù della sua perfezione formale. Della sua ‘felicità e facilità’. La tensione, che ovviamente c’era, mi parve solo una parodia molto ben congegnata. Fu una delusione, che peró riversai su di me anziché sull’andaluso, sulla mia incapacità di valutazione, perché cosí era visto da tutti: il vero artista del nostro tempo, lodato in excelsis (e ancora non ero in grado di sapere che la verità non è questione di opinione maggioritaria o addirittura di unanimità).

Concordo infine con Francesco Bonami quando dice che la prova provata della statura d’artista di Picasso sta nell’urgenza con cui ha sfornato le sue opere. Concordo pienamente, al punto che è lo stesso Bonami che mi fornisce involontariamente l’arma decisiva per non farmelo amare e, addirittura, per giustificare i miei giudizi sommari: “Un vero artista ha urgenza di fare arte per dire a se stesso o al mondo qualcosa. Picasso è l’esempio piú eccessivo di questa urgenza. Altri artisti che, pur avendo l’urgenza, non riescono a produrre granché: come quando a un maschio scappa la pipí ma, a causa della prostata ingrossata, non esce fuori nulla. La pipí, ovvero l’arte, c’è lo stesso, solo che alcuni riescono a farla uscire di getto, come il fenomeno spagnolo, mentre altri la producono a goccioline. Fare arte è come fare sesso. Alcuni godono davvero, altri fanno finta. L’artista Picasso gode sul serio e se stiamo di fronte alle sue opere, anche senza accorgercene godiamo un po’ anche noi”.

Tirando in ballo la fisiologia Bonami centra in maniera clamorosa la sua critica. E indirettamente conferma anche la mia, al di là del fatto che si sia d’accordo o meno con quel che ho cercato di esprimere. Perché l’opinione mia e quella di Bonami dipendono da diversi presupposti e attese, da ció che ci si propone di provare e trovare al cospetto dell’arte. In questo senso le rispettive critiche non sono paragonabili (e risultano entrambe rispettabili) in virtù di attese e presupposti affatto diversi.

Affronto brevemente questi cosiddetti presupposti e attese partendo proprio dalla metafora bonamiana. Si puó essere del tutto felici facendo sesso investendo i soli principi fisiologico-estetici. Cosí come ci si puó sentire totalmente infelici facendo sesso allo stesso modo, perché deprivati di qualcosa che si ritiene decisivo nell’espressione corporea piú intensa per un uomo sano, ovvero il riuscire ad assaporare anche una ‘compassione vivificante’ e le tracce dell’essere, oltre al godimento fisiologico-estetico. Per Bonami fare pipí o sesso è quindi una questione di urgenza e godimento (rispettivamente presupposto e attesa). Per altri fare sesso è anzitutto ben altro che fare pipí - e poi magari, per questi stessi ‘altri’, fare sesso è meno un’urgenza che una “necessità sia fisica che morale in vista di un godimento profondo”. Sia il presupposto che l’attesa in questo caso si complicano non poco, ma di sicuro l’attesa del godimento viene arricchita di sfumature piú incisive e feconde. E senz’altro piú decisive e durature.

Ma dunque se Picasso per me è ‘solo’ un artista fenomenale (un genio ricolmo di talento), chi è dunque il poeta, il Dichter? È l’abile artigiano (di parole, di segni, di note...) che crea con mente ferma (quindi un artista di genio e di talento) e che riesce a darsi una legge morale e a rispettarla nei limiti delle possibilità della sua natura di umano condannato comunque al compromesso dell’imperfezione, marcato dalla goffaggine di uomo, da continue inadempienze e presagi di nemesi. Segnato peró dalla speranza di donare e recepire ancora una volta la ‘compassione vivificante’; e marchiato della grandezza che solo la lotta incessante e disinteressata puó donare.

Voglio infine dar voce a un vero poeta, un Dichter, creatura viva, eterna e maestosa, che riesce a dire con poche memorabili parole quel che non son riuscito a dire con molte:

“Poiché ella è in cammino,

andrò a incontrar la sua falce col mio destino.

Voi che dite? Non serve? Lo so, bella scoperta.

Perché battersi solo se la vittoria è certa?

È più bello quando è inutile, tra scoppi di scintille.

Chi sono tutti quelli? Ma siete mille e mille.

Ah, sì, vi riconosco, nemici miei in consesso:

Menzogna, Codardia, Doppiezza, Compromesso…

Lo so che alla fin fine voi mi darete il matto.

Che importa, io mi batto, io mi batto, io mi batto!”

06/12/2012 Filippo Maglione